こんにちは、高機能自閉症の中学生の育児をしている

ぴょんです。

このような悩みはありませんか?👇

「子どもが騒いでていて話をきいてくれない」

「静かにしなければならない場所でおしゃべりが止まらない」

「学校の通常級や交流級で騒がないか心配」

自閉症の子供は多動の問題もありますが、口の多動であるおしゃべりをずっとしていることもあります。

自分の興味のあることを静かにしなければならない場所でも繰り返ししゃべってしまったり.・・・

小学校にあがると、学校の授業で静かにできる、先生の話が聞けるというのは授業に参加できる最低限のマナーになってきます。

息子は特別支援級に在籍していて、小学校3年生からは交流をはじめました。

もともと、息子は受動タイプの恥ずかしがりやなのでむしろ発表などのときや質問でもだまってしまう派だったので騒ぐということはありませんでした。

しかし、授業中にしゃべってしまうと他の子供の迷惑になってしまい、交流をうけさせてもらえないこともあります。

静かにしなければならない場所でしやべらないというのは最低限のマナーですので、ぜひ教えていきたいところですね。

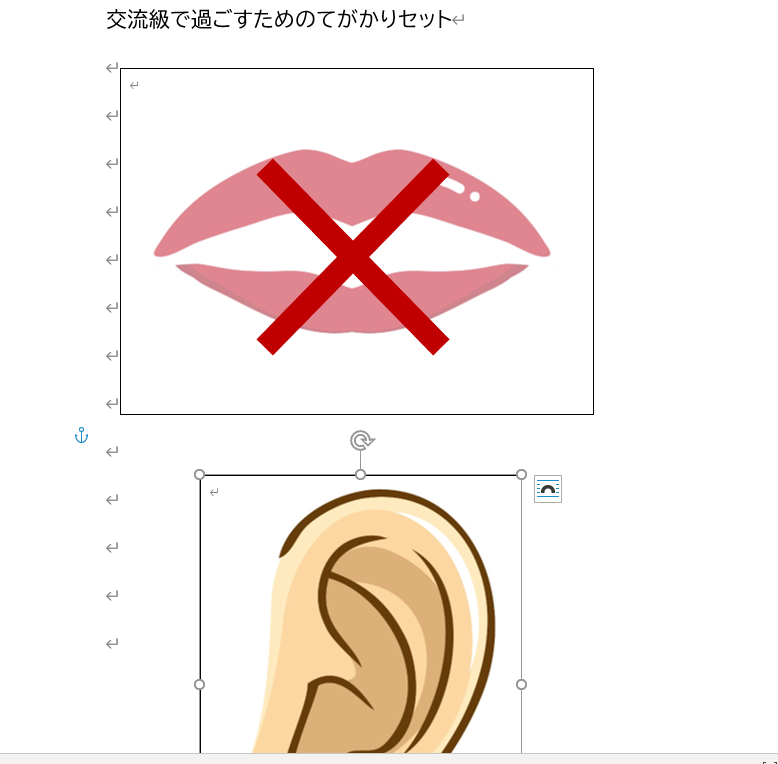

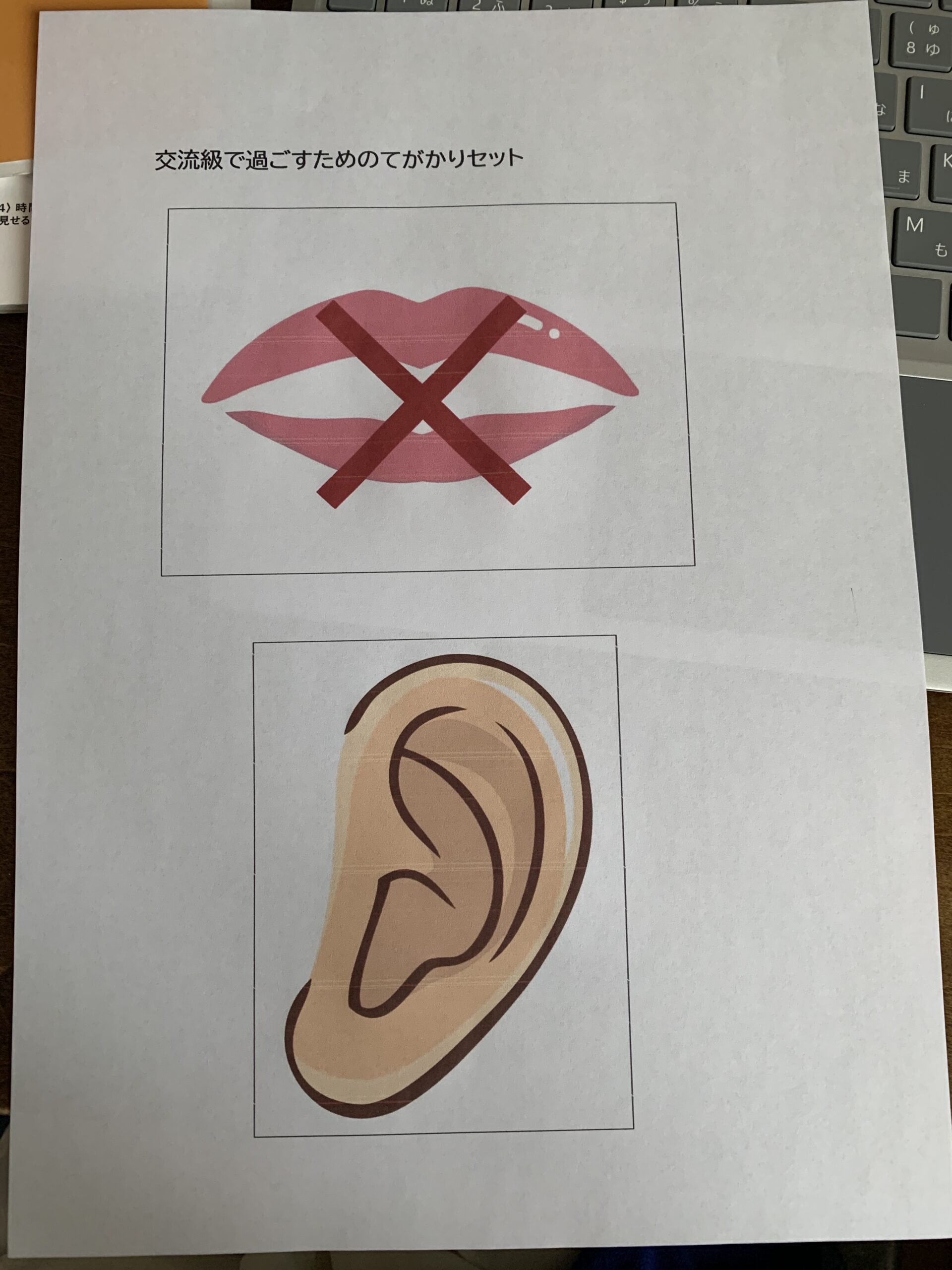

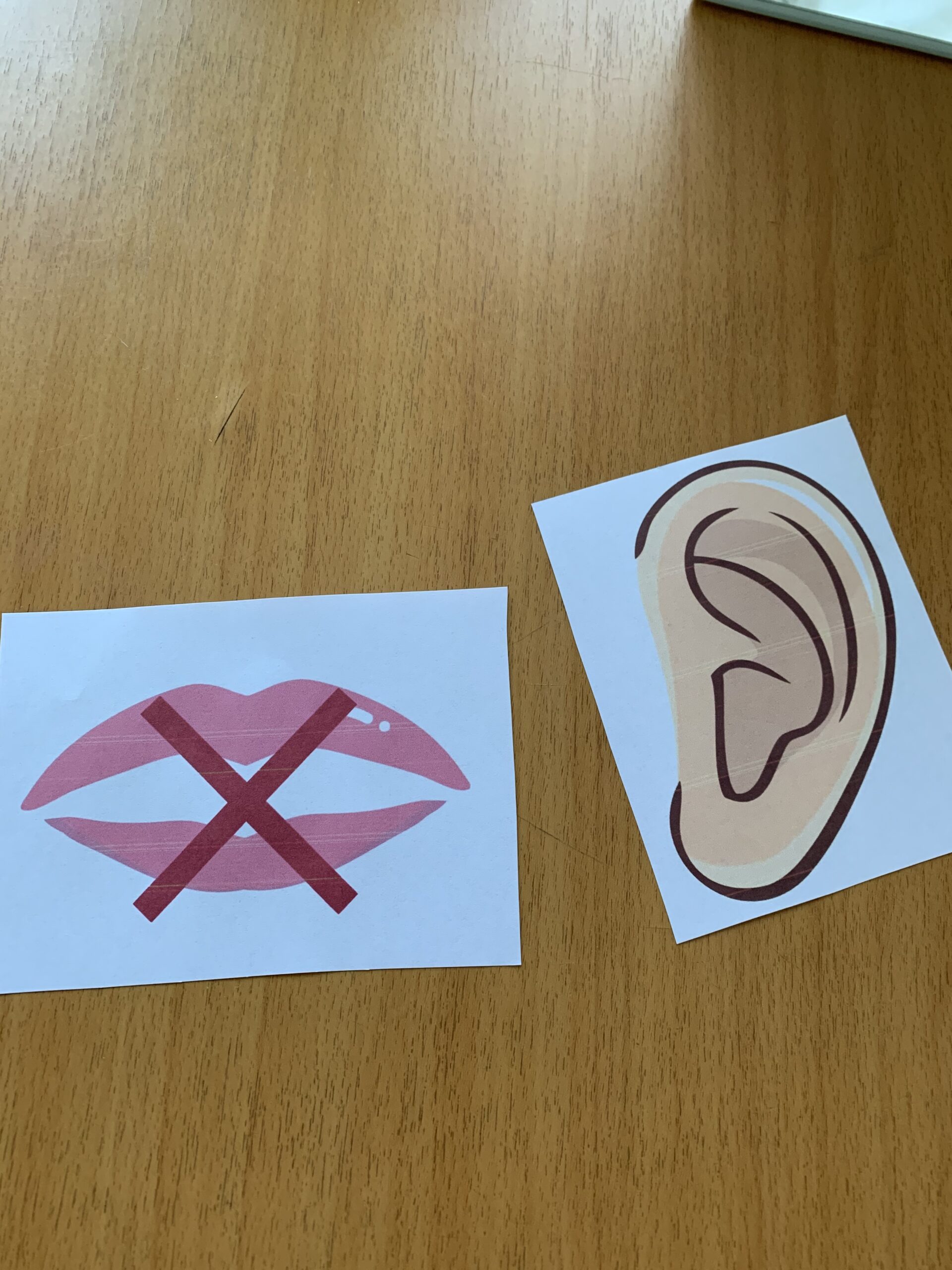

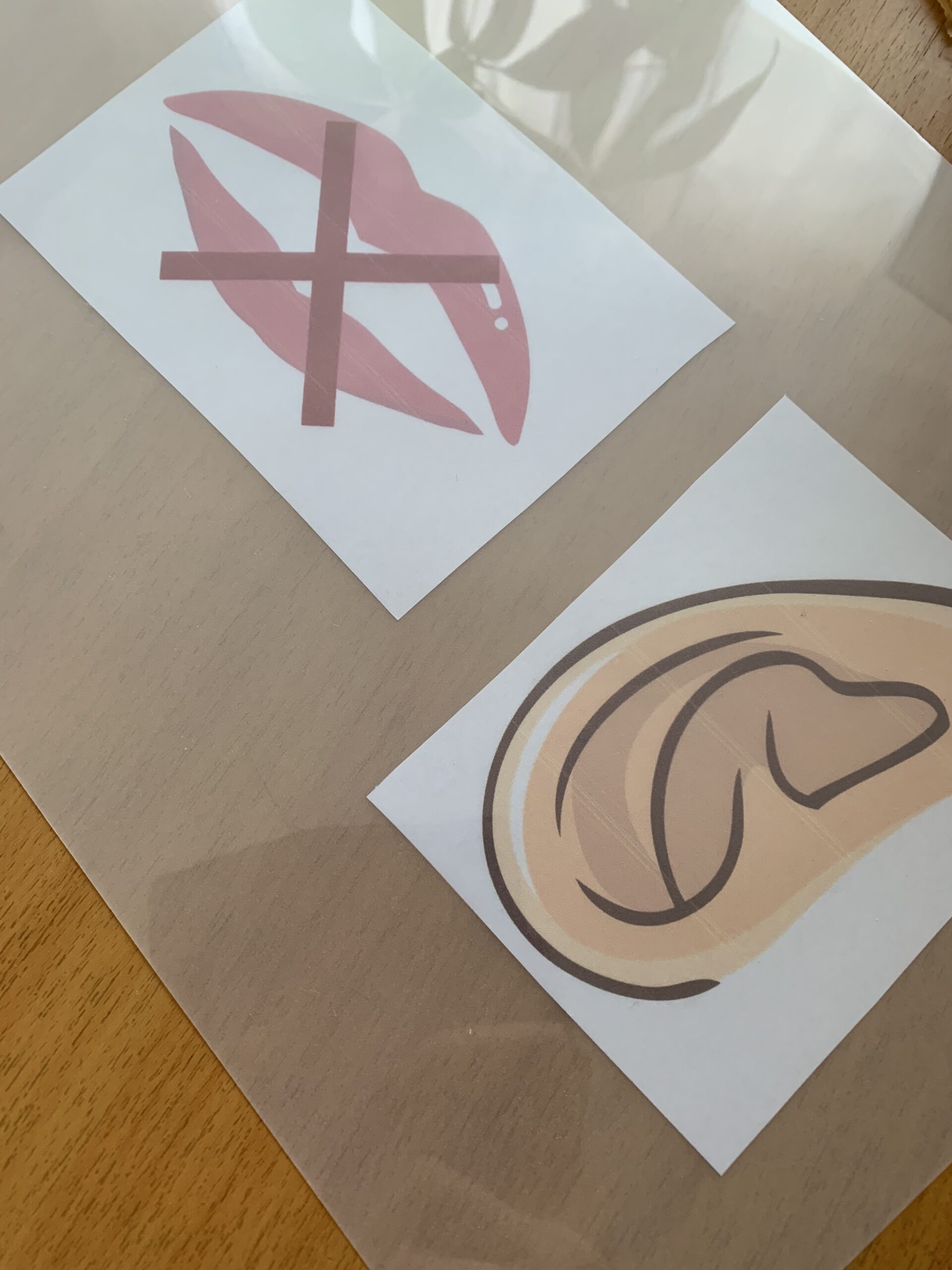

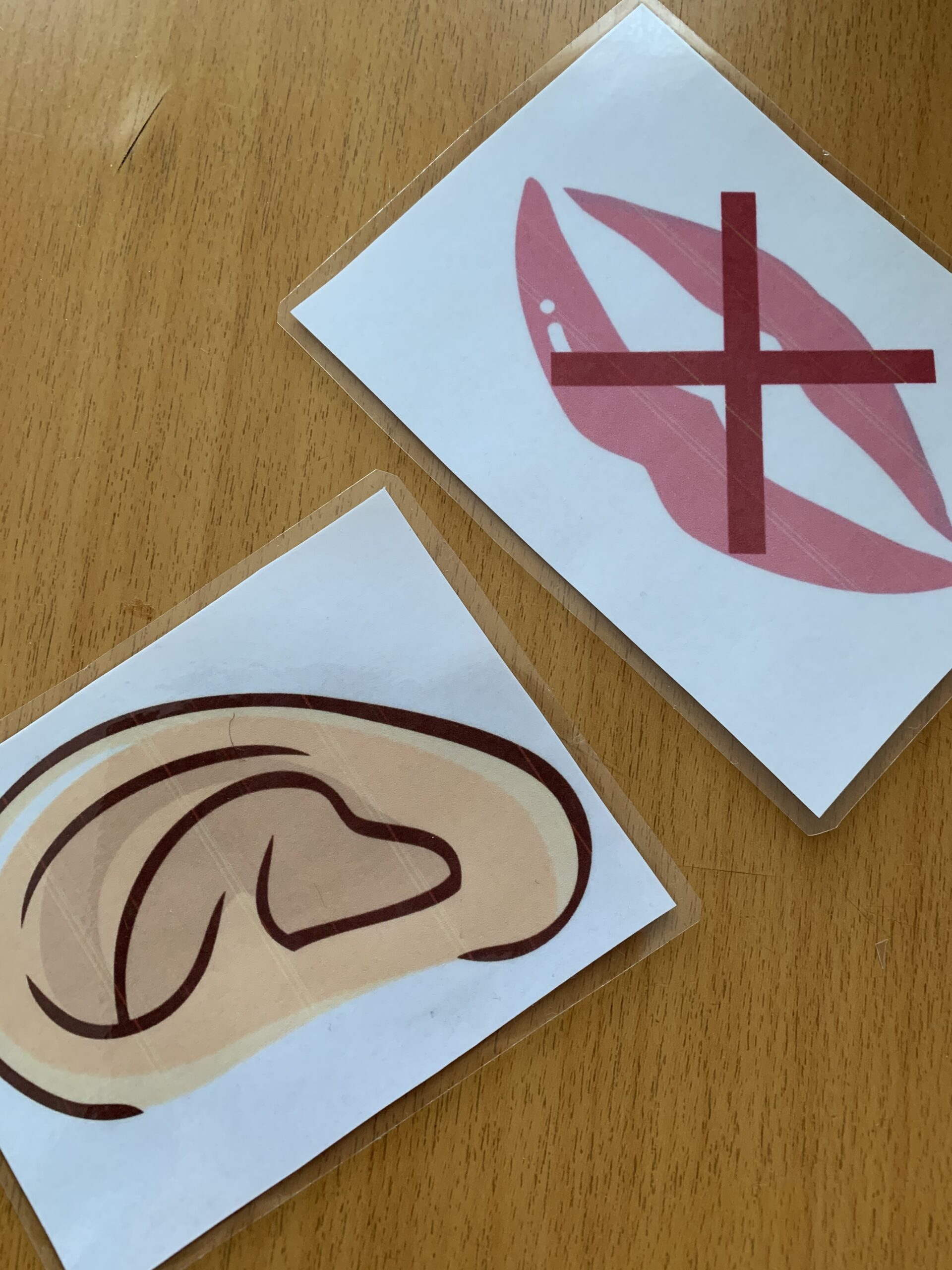

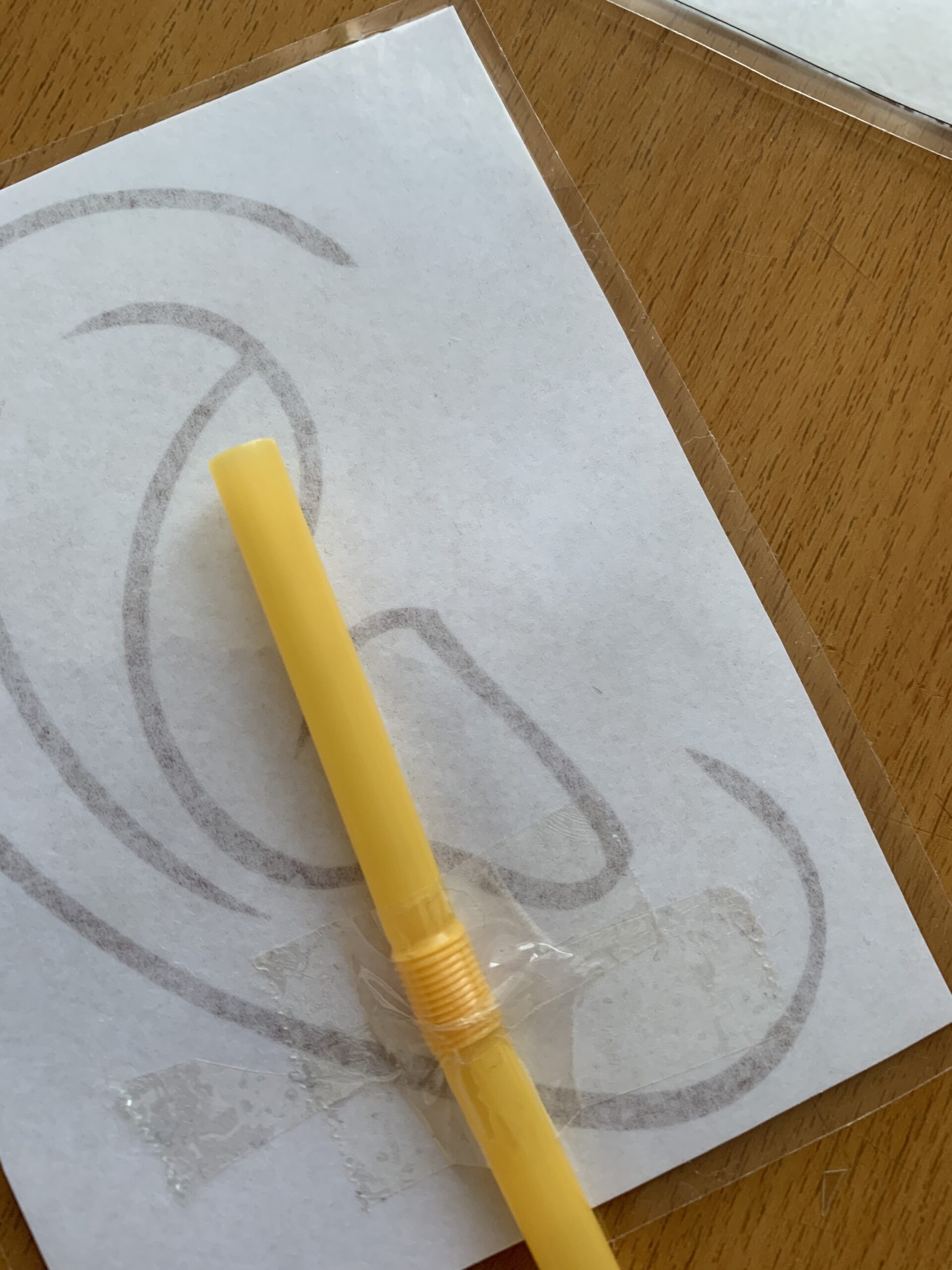

今回は、一緒に静かにしようカードと話を聞こうカードを作っていきましょう。

簡単に作れますので、あなたもダウンロードして作ってみてください。

授業に参加できるための支援ツールを手作りしよう

自閉症の子どもが授業に参加できるための条件ってなんだろう?

学校の授業に参加するためには以下のことができる必要があります。👇

授業中の態度チェックリスト(←今回はここ!)

□おしゃべりをしない

□先生の話をきく

□チャイムの意味を理解して時間を守る

見通しがない授業や行事は帰りたい

何分しゃべるかわかんないけど、気が済むまでしゃべります。

そんで、祝辞とか来賓とか飛び込みで追加されるけど

気にしないで。

【参考】教室を飛び出す子どもの対応の方法を教えますの記事はこちら

□トイレに行ける

□休み時間を過ごせる

□移動ができる

授業がどれくらいで終わるのか?の支援をしたうえで

騒いだりしゃべってしまう場合はカードを使ってみよう。

静かにしましょうカードと聞きましょうカードを作ろう

支援ツールをダウンロードして印刷する

切ってラミネートします

まとめ

小学校にあがると、授業というのがはじまります。

特別支援級で入学した子供も、途中で交流といって「通常級に何時間か過ごす」ということも出てきます。

だいたいは、その子供の好きな教科(図工や音楽など)少しざわざわしたりしても大丈夫な活動からはじめると、学校の特別支援コーディネーターの先生がいっていました。

特別支援教室の先生がたまたま、特別支援コーディネーターの資格を持った先生でしたので、積極的に2年生あたりから交流教室に行くための支援をしてくださったのです。

いつも最後までお読みくださりありがとうございます。

皆様の参考になればうれしいです。

(^^♪

コメント